Mayet et Menard de Chauglonne

Ce livre a été transcrit sur ordinateur en 2001.

Il a été recopié en respectant la fantaisie de notre ancêtre, ou des habitudes différentes à son époque, face aux majuscules, accents, ou accords (notamment les pluriels et la troisième personne du singulier des verbes finissant par u) [Nous avons cependant corrigé les coquilles et modernisé lĺorthographe, sauf dans les citations de textes déjà publiés. Nous avons aussi développé les abréviations, sauf dans les tableaux, où nous avons au contraire généralisé les croix (« ć ») pour « mort » ou « décédé », systématiquement abrégé les dates, et parfois modifié lĺordre des mentions pour lever des ambiguïtés. Ś NDLR.].

Ce qui apparaît en plus petits caractères [lire « entre crochets, suivi de la mention ôNDLAö ». Ś NDLR.] correspond à ce qui a été rajouté par Albin Mayet entre les lignes ou dans la marge.

Les noms mis en gras ne le sont que pour une meilleure compréhension, les noms soulignés le sont dans le livre [lire « les noms composés en italiques sont soulignés dans le livre ». Ś NDLR.].

Les éléments ajoutés après sa mort, par ses descendants, nĺont pas été recopiés [Ce parti conforme aux normes de lĺédition explique certaines variantes des « notes sur les familles Jaillard et Charmy-Richard » déjà publiées par La Gazette de lĺîle Barbe (n° 23-29) sur la foi dĺune dactylographie partielle. Ś NDLR.], sauf :

- la date de sa mort, bien entendu ;

- le nom de Bourret à la place de Bavosa, pour pouvoir suivre lĺarbre généalogique des Jaillard, modifié.

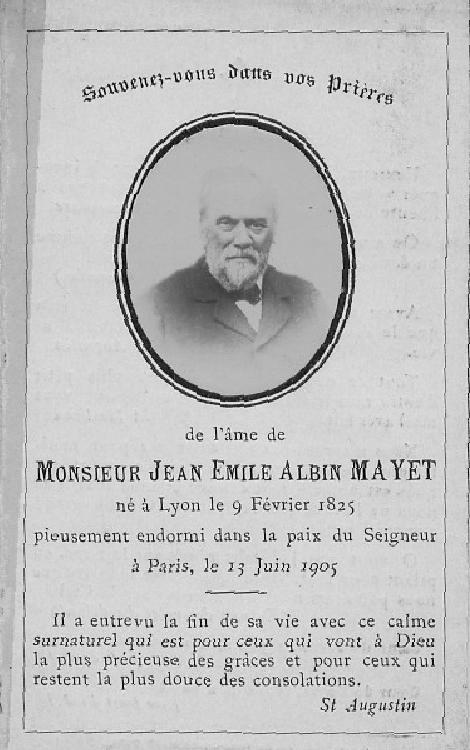

[Bruno

Guérard et

Marie-Albine

Tillet.]

de Jean-Marie

[Émile. Je pensais

supprimer ce nom du xviiie siècle, qui a

compliqué inutilement mon état civil ; mais je

comprends que je dois le maintenir, puisquĺil mĺa été

donné comme filleul de ma vénérée

grand-mère Eymard, née Catherine Émilie

Morizot. Ś NDLA.] Albin Mayet,

né à Lyon, place Saint-Laurent, n° 3, le 9

février 1825 [décédé en son domicile, à

Paris, rue dĺAssas, n° 46, le 13 juin 1905. Ś

NDLE.]

Et majores et posteros

cogitate.

Mes chers Enfants,

Aux siècles qui ont précédé le nôtre, beaucoup de pères de famille se faisaient un devoir de laisser à leurs enfants un livre de raison. Ils appelaient ainsi des mémoires dans lesquels ils leur rendaient raison, cĺest-à-dire compte de la fortune quĺils leur laissaient. Ils y ajoutaient le plus souvent de sages conseils ayant pour but de les faire participer à lĺexpérience quĺils avaient acquise dans leur carrière plus ou moins traversée.

Je veux essayer de remplir ce devoir. Mais, si je puis espérer en réaliser la seconde partie, cĺest-à-dire les conseils, dĺune façon à peine suffisante, je nĺai, hélas ! quant à la première, quĺà mĺefforcer de vous expliquer comment il a pu se faire que trois générations dĺhommes laborieux et honnêtes, jĺose le dire, nĺont pu laisser aucune fortune. Le premier, votre arrière grand-père Mayet a été pleinement excusé par le cataclysme de la grande Révolution, qui a bouleversé son existence. Le second, mon pauvre père, après avoir eu des années de prospérité pendant lesquelles il a travaillé énergiquement et fructueusement, nĺa pas su modifier ses affaires quand les chemins de fer sont venus supprimer le commerce de transit de Lyon et sĺest lancé dans des spéculations hasardeuses, où il a trouvé la ruine.

Quant à moi, pendant de longues et dures années, je me suis efforcé de conjurer cette ruine et ensuite dĺen réparer partiellement les conséquences. Je reviendrai plus loin sur ces vicissitudes pour votre plus grande instruction.

Mais je crois devoir auparavant vous transmettre les souvenirs de famille que jĺai pu recueillir.

La distance dans le monde matériel rapetisse ou estompe les objets. On dirait quĺils sĺévanouissent à mesure quĺon sĺen éloigne. Dans le monde moral, nĺest-ce pas le contraire ? Il semble quĺon voie mieux les choses à mesure quĺon en est plus loin. Lĺhomme âgé, qui nĺa plus devant lui quĺun avenir restreint, essaye de se faire un trésor avec ses souvenirs. Il se demande avec un mélange de tristesse et dĺespérance si la fuite de ces années, qui a lĺair de lĺéloigner de ce quĺil a aimé, ne lĺen rapproche pas au contraire, si la mort ne lui rendra pas ce quĺil a perdu, si ses souvenirs, en se ravivant, ne deviennent pas des présages.

Mon Dieu, quĺils doivent être malheureux, ceux qui refusent de croire à lĺorigine céleste de notre âme et à son immortalité ! Ils sont ainsi privés de la certitude de retrouver ceux quĺils ont aimés.

Je me laisse aller à ces pensées, mes chers Enfants, en me promettant de fixer à votre intention les modestes origines de notre famille.

Jĺai passé ma jeunesse entouré de vieillards ; jĺai toujours pris grand plaisir à leurs entretiens. Il mĺest resté de ces impressions premières un goût pour les choses dĺautrefois que vous avez pu souvent trouver un peu excessif. Aussi ne pensé-je pas que vous puissiez prendre autant dĺintérêt aux notes qui vont suivre que jĺen ai eu à les rassembler.

Cependant, il me semble impossible que vous ne partagiez pas un peu, ne fût-ce que par affection pour moi, ma vénération pour ces grands-parents, pour ces vieux oncles et tantes dont je veux essayer de conserver la mémoire.

Il se produira peut-être aussi telles circonstances où vous pourrez être bien aises de vous rendre compte du degré de parenté que vous avez avec quelque branche collatérale sortie des mêmes souches.

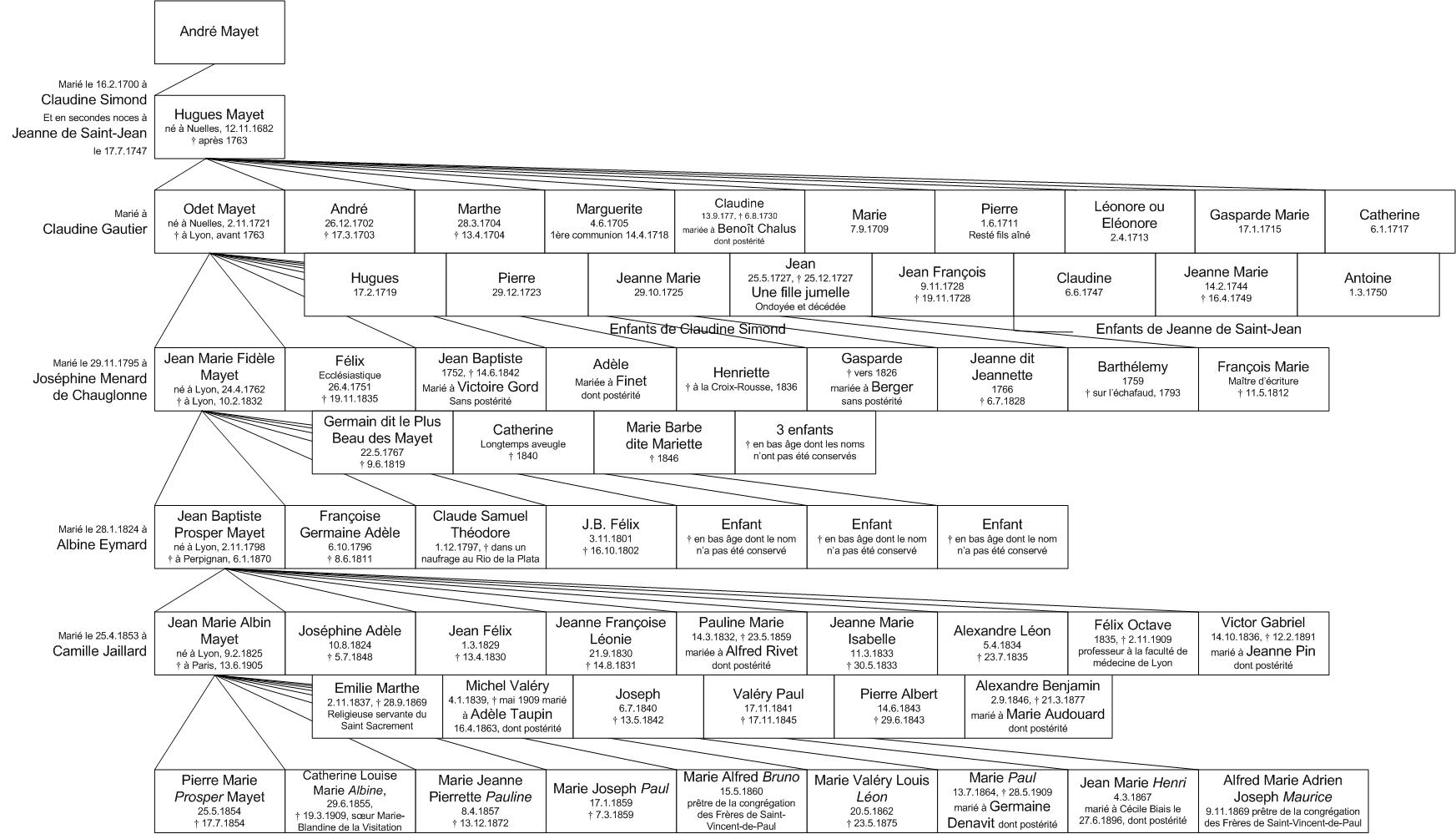

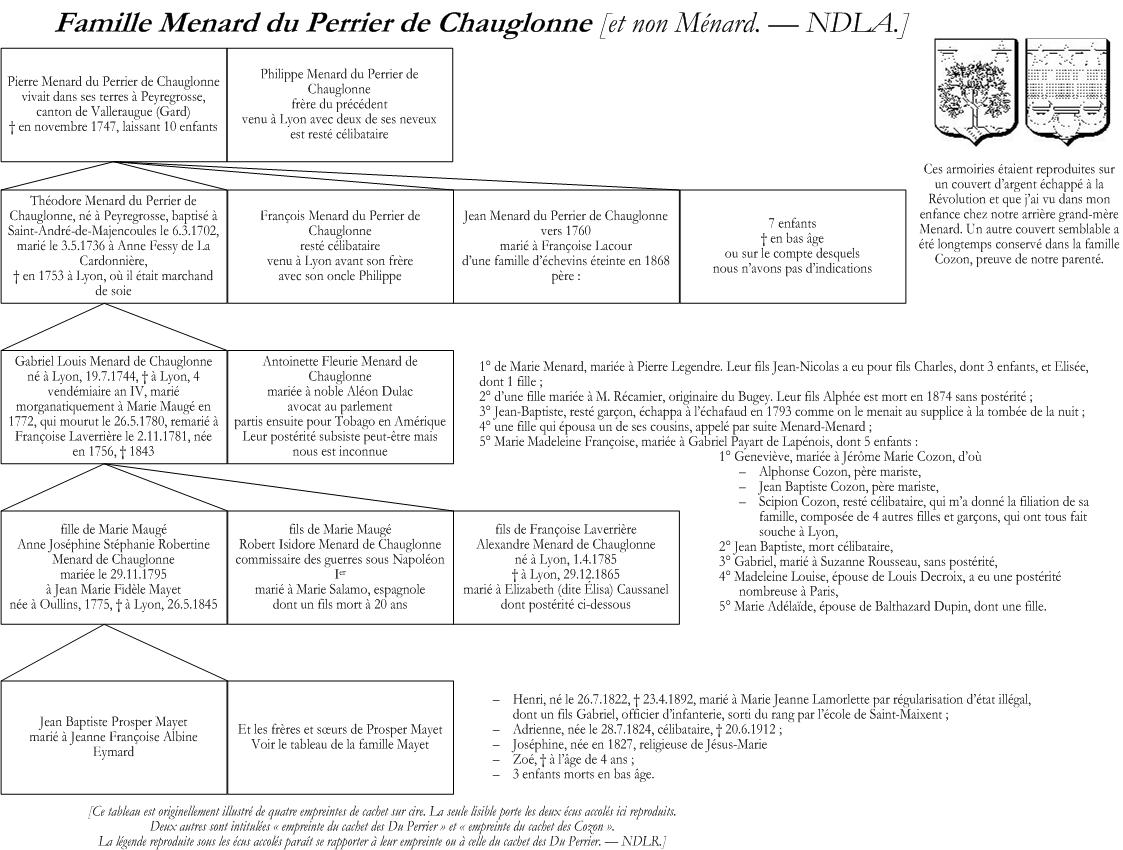

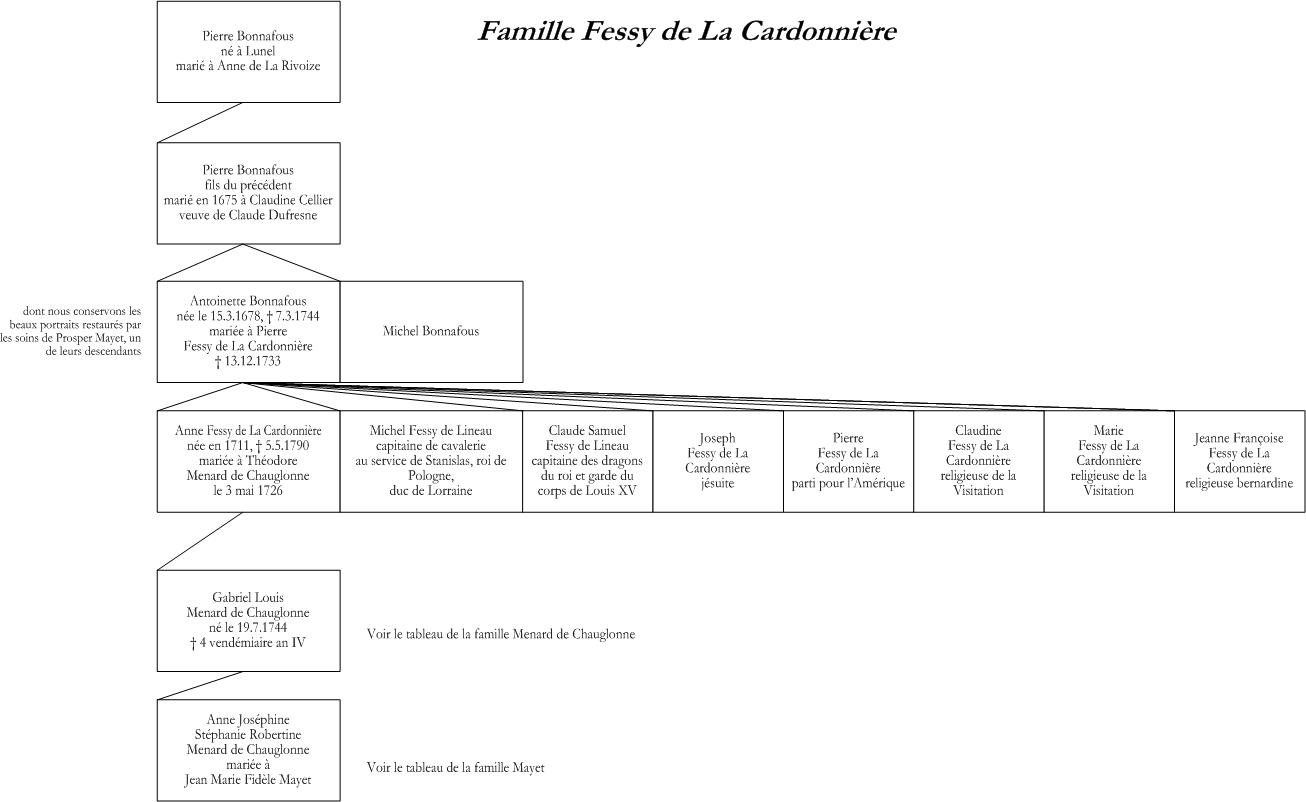

Les tableaux qui vont suivre vous donneront la descendance des familles :

- Mayet et Menard de Chauglonne, dont est issu mon père ;

- Eymard et Morizot, dont est issue ma mère ;

- Jaillard et Charmy, dont est issue votre mère.

Je reviendrai ensuite sur chacune des personnes mentionnées sur ces tableaux dont la mémoire doit nous être chère, ou sur lesquelles jĺai recueilli des particularités dignes dĺintérêt.

Paris, 9 février 1893, jour où jĺentre dans ma 69e année.

Si lĺon en

croit les étymologistes, le nom de Mayet, porté par

plusieurs familles sorties de la Franche-Comté dĺune part et

du Périgord de lĺautre, aurait voulu dire « lĺhomme

chargé de planter le may », ou

« devant la maison duquel était planté le

may », « lĺarbre » ou

« le mât » autour duquel avait lieu dans

les villages la fête du printemps. Je suis loin de garantir

cette étymologie de notre nom ; mais je la trouve assez

gracieuse pour la

rapporter.

Jĺai toujours entendu dire par mon grand-père,

Jean Marie Fidèle Mayet, et par ses frères, mes

grands-oncles, que leur famille était originaire de Morbier en

Franche-Comté, et dĺailleurs, la plupart des sept vieillards,

hommes et femmes, qui la composaient encore pendant mon enfance

avaient le type de la forte race des Francs-Comtois : taille haute,

grands traits, figure longue, aux pommettes saillantes, teint

éclairé, type qui se retrouvait étonnamment chez

mon frère Gabriel.

Le nom dĺAdèle, donné successivement

à plusieurs femmes de cette famille, est une autre preuve de

cette origine jurassienne. Il nĺy a pas en effet de nom plus

répandu dans les montagnes du Jura que celui-là. Enfin,

nous savons que mon arrière grand-père, Odet Mayet,

était retourné en Franche-Comté pour se

marier ; sa femme, Claudine Gautier, était de La Rixouse,

petit village près de Saint-Claude.

Dĺautre part, cependant, mon grand-père disait

quĺil allait souvent dans sa jeunesse près de LĺArbresle voir

ses grands-parents. Il racontait, à mon grand effroi, que,

faisant le voyage à pied, il avait été suivi un

soir par un loup, dans ce pays alors très boisé, et

quĺune autre fois, par un brouillard très épais, il

sĺétait trouvé entre les jambes dĺun pendu ! En ce

temps-là, on pendait à un arbre les voleurs de grandes

routes sur les lieux témoins de leurs

méfaits.

Cette probabilité du séjour de nos

ancêtres les plus rapprochés dans les montagnes du

Lyonnais est devenue une certitude par la découverte fort

intéressante, pour nous surtout, dĺun journal, ou livre de

raison, écrit par mon trisaïeul Hugues Mayet, né

à Nuelles, près LĺArbresle, en 1682. Cĺest de ce

document, publié dans un ouvrage sur les livres de raison par

M. Vachez, de Lyon, que jĺai extrait la généalogie

des Mayet de Nuelles, qui se rattache à toutes mes autres

notes de famille. [Jĺai pu fort

heureusement rentrer en possession du texte original si

précieux pour nous. Ś NDLA.]

Quand et comment les Mayet de Morbier ont-ils

envoyé un de leurs enfants dans le Lyonnais ? Cĺest ce que

nous ne saurons jamais probablement. Mais le fait nĺa rien de

surprenant ; car de tout temps, les familles franc-comtoises,

très nombreuses et composées souvent de voituriers

rouliers faisant dans toute la France les transports de marchandises

sur leurs légères charrettes, ont envoyé des

essaims un peu partout.

Jĺai retrouvé à Bourg-Saint-Maurice en

Savoie dĺautres Mayet, qui se disaient aussi originaires de Morbier

et dont les fils, revenus à Lyon, lĺhabitent encore.

MM. Mayet frères, actuellement fabricants

dĺétoffes de soie rue du Griffon, sont de cette

branche.

Je reviens à nos ancêtres de

Franche-Comté.

En 1865, ayant été pour mes affaires dans

ce pays, dont jĺai toujours apprécié les bonnes mťurs,

jĺai voulu tâcher de préciser les indications vagues que

mĺavaient données nos traditions de famille. À cet

effet, je me fis remettre par une maison de banque de Lyon une lettre

dĺintroduction auprès de la maison Mayet frères

à Morez, qui mĺétait connue comme faisant le commerce

des bois et la banque. Autant dans les familles comtoises on est

froidement accueilli si on nĺest pas recommandé, autant on y

est de suite à lĺaise si lĺon y est introduit comme ami,

à plus forte raison comme parent. Cette maison Mayet avait

été composée de trois frères, vivant dans

la plus parfaite union, sans partager les biens paternels.

Lĺaîné était mort depuis quelque temps. Le

second, beau vieillard dĺun grand âge, me fit gracieux accueil

quand on lui dit mon nom, quoiquĺil fût à peu

près dans lĺenfance. Sa femme, grande et forte Comtoise, aux

traits masculins, continuait les affaires, aidée dĺun gendre.

Il me fallut accepter un repas chez ces excellentes gens. Ils me

dirent que, si je voulais avoir les souvenirs de la famille, je

ferais bien dĺaller à Morbier voir le troisième

frère Mayet, le plus jeune (75 ans environ), qui gérait

les biens ruraux, restés en commun. Je nĺy manquai pas et,

quand je vis ce brave homme, je fus bien convaincu que je retrouvais

un parent, tant sa bonne figure ressemblait à celle de mon

grand-père et de mes grands-oncles. Je lui demandai

naturellement sĺil avait conservé souvenir dĺune branche de sa

famille transplantée à Lyon. Il ne sut me dire quĺune

chose : cĺest que ses parents lui avaient souvent raconté

quĺils avaient eu à Lyon un cousin ecclésiastique qui

avait été député du clergé aux

États généraux. Ce souvenir me suffisait.

Jĺétais bien en présence de vrais

parents.

Mais quand et comment notre branche sĺétait-elle

trouvée transplantée dans les montagnes du Lyonnais ?

Cĺest ce quĺil nĺa pas su me dire et ce que nous ne saurons

probablement jamais. Je nĺai pas pu combler cette

lacune.

Je pris plaisir au récit un peu légendaire

quĺil me fit des origines de sa famille ; je le rapporte

ici.

Un peu après la révocation de

lĺédit de Nantes (1685) vivait à La Combe de Morbier,

derrière le Mont-Noir, trois frères Mayet, qui

étaient fabricants de tournebroches. Lĺun dĺeux dit aux autres

quĺil regrettait de ne voir des horloges que chez les riches et quĺil

avait en tête dĺen fabriquer de simples et économiques

pour les pauvres, en y employant surtout du bois. Il en fit une en

effet ; mais, ses frères lui persuadant quĺelle ne pourrait

pas marcher, il fit le dessin des pièces qui la composaient et

résolut dĺaller le soumettre à un cousin horloger,

réfugié à Genève, vu quĺil était

huguenot. On sait en effet que la révocation de lĺédit

de Nantes eut pour conséquence de chasser de France un certain

nombre dĺouvriers en horlogerie, qui portèrent leur industrie

à lĺétranger. Notre homme partit donc avec ses dessins,

à pied bien entendu, en promettant à ses frères

dĺêtre de retour au jour et à lĺheure quĺil indiquait.

Les Comtois sont bons marcheurs et de plus gens très

ponctuels. Ses frères, connaissant son exactitude,

lĺattendaient sur le seuil de la maison au jour et au moment

indiqués. Dĺaussi loin quĺil les vit, il leur cria en

patois : Brinli lo !,

cĺest-à-dire :

« Mettez-la en branle ! » Les deux

frères obéissent, font marcher le balancier et, quand

le troisième les rejoint, la première horloge de bois

réjouissait de son tic-tac ce modeste et honnête

intérieur. Le vťu de ces braves gens était

rempli ; à partir de ce moment, ils se firent fabricants

dĺhorloges de bois et Dieu sait combien de milliers de ces utiles et

modestes instruments ont réglé depuis dans

dĺinnombrables familles pauvres lĺheure du lever, des repas et de la

prière.

Les frères Mayet firent ainsi une petite fortune

et la maison où ils habitaient, située à La

Combe, hameau de Morbier, derrière le Mont-Noir, appartenait

encore à la société Mayet frères de Morez

quand je recueillais ces souvenirs. Jĺai su depuis quĺelle avait

été léguée par le dernier survivant

à la fabrique de lĺéglise de

Morbier.

Dĺautres membres de cette famille ont continué la

profession dĺhorloger. Je dois à la complaisance de notre

cousin Francisque Breghot du Lut, archiviste des hospices de Lyon, la

signature dĺun Mayet, quĺil a coupée sur la quittance du prix

dĺune horloge fournie à la Charité de Lyon. On dit

aussi que la grande horloge de lĺéglise Saint-Nizier avait

été faite par un fabriquant de Morbier, probablement

lĺun de nos parents.

Jĺarrive maintenant à nos ancêtres

rapprochés, établis à Nuelles près

LĺArbresle en Lyonnais. À partir de là, je quitte les

récits légendaires et je marche avec certitude,

guidé par le livre de raison de Hugues Mayet, puis par les

traditions précises que jĺai recueillies de mon

grand-père, Jean Marie Fidèle Mayet, et de ses

frères, cĺest-à-dire des fils dĺOdet Mayet, fils

lui-même de Hugues, auteur du livre de raison de

Nuelles.

Mais je nĺai pas cru devoir passer sous silence

lĺorigine franc-comtoise [de notre

famille. Ś NDLA.] parce quĺelle

était bien établie par la

tradition.

Hugues Mayet

était cultivateur et probablement petit

propriétaire, car il ne parle jamais dans son livre de raison

de fermage à payer.

Né le 12 octobre 1682 à Nuelles, il

contracte un premier mariage dès le 16 février 1700,

cĺest-à-dire à peine âgé de 18 ans. De

cette union avec Claudine Simond naquirent seize enfants.

Resté veuf pendant dix-huit ans, il fut

déterminé, paraît-il, à se remarier,

à lĺâge de 64 ans, avec Jeanne de Saint-Jean, par

lĺéloignement ou le décès de tous ses enfants.

Trois autres naquirent de cette union

tardive.

Il vécut jusquĺà un âge

avancé, car le 27 avril 1763, il note encore le

décès du curé de sa paroisse. Mourut-il

bientôt après ? Nous lĺignorons, mais à ce

moment, il avait 81 ans.

En publiant son livre de raison, M. Vachez ajoute

:

« Il ne faut pas demander assurément

à notre vieux paysan beaucoup de développements dans la

rédaction de ses notes journalières. Quoique son

écriture soit bonne, la rédaction semble lui

coûter quelque peine. Et sĺil a bien soin de nous dire quel

jour de la lune est né chacun de ses enfants, ce qui

était, paraît-il, un pronostic de bonheur ou de malheur,

il se borne à mentionner, sous la forme la plus brève

et la plus stoïque le décès de ceux des siens

auxquels il a survécu. Toute son expansion, il la

réserve pour nous rappeler les funestes résultats de

lĺintempérie des saisons, du cruel hiver de 1709, notamment

les fâcheux effets des épizooties qui déciment

son bétail, lĺimpression que lui a causée la nouvelle

dĺune émeute qui vient de troubler la ville de Lyon, la

curiosité que provoque le passage de quelques princes à

LĺArbresle et aussi les ravages causés par le

débordement des rivières qui ruinent les pentes de la

contrée. Ces petits faits, les seuls en effet qui puissent

venir rompre la monotonie de la vie paisible dĺun paysan

attaché à la culture de ses terres et qui ne quittait

guère ses foyers que dans des occasions extraordinaires,

fixaient surtout son attention. Sans doute, les simples notes que

nous a laissées cet honnête cultivateur ne nous font pas

connaître tous les détails de la vie de cette famille

patriarcale, qui formait presque une tribu.

« Mais ce quĺon y trouve suffit pour nous

révéler à la fois lĺhonnêteté

profonde de ces familles rurales dĺautrefois et la résignation

toute chrétienne avec laquelle elles acceptaient la vie de

labeur à laquelle les attachait leur humble

destinée.

« Lĺaisance nĺest pas grande et les dots sont

fort modestes. Les charges imposées par de nombreux enfants

sont lourdes aussi à supporter. On y parvient cependant

à force dĺéconomie et de travail, et parce quĺon sait

se contenter de peu, sans rien sacrifier à un luxe frivole, et

sans témoigner dĺaucun sentiment de basse envie au sort des

classes plus heureuses et plus favorisées de la fortune. Les

filles épouseront un artisan de la ville, ou quelque

honnête cultivateur, comme leur père, et ceux des fils

qui abandonneront la culture des champs iront à Lyon embrasser

une profession manuelle qui assurera leur avenir et leur permettra de

réaliser une fortune que nĺauront point connue leurs

ancêtres.

« Voilà ce qui se dégage du

livre de raison de cet honnête paysan. Aussi lĺimpression quĺon

éprouve de sa lecture est-elle un sentiment dĺestime et de

profonde sympathie pour cette forte race qui a fait notre sol

fécond et en qui résidera toujours au plus haut

degré lĺune des forces vives du pays. » (Extrait de

la brochure de M. Vachez.)

Extrait du livre de raison de Hugues Mayet, son

père : « Le 2 Novembre 1721 sur une heure

avan le

jour & le 9 de la lune, est né Odet Mayet, mon fils, &

de Claudine Simond ma femme. Son parrain a esté Odet

Quétant, fils de Jean Quétant, habitant de Lucenay,

& sa marraine a esté Jaqueline Pain, femme de Pierre

Piquet, habitant de Nuelle. A esté baptisé par messire

Jean Barié, curé du dit lieu, le dit jour à

soleil couchan. »

Et plus loin : « Le premier Mars 1750,

à huit heure du matin & au dernier cartier de la lune, est

née Antoinette, ma fille, & de Jeanne de Saint Jean ma

femme. Son parrain a été André

Ménestrier, mon gendre, tailleur à Lyon, & maraine

Claudine Antoinette Gautier, femme de Odet Mayet mon fils, boulanger

en rue de Flandre à Lyon. »

Je rapporte ces deux textes, qui établissent

dĺune façon précise la

filiation.

Comme je lĺai dit plus haut, Odet Mayet était

retourné prendre en Franche-Comté sa femme Claudine

Antoinette Gautier ; ce qui démontre bien que la souche de

notre famille a été là.

Des Gautier, je sais peu de choses, si ce nĺest quĺun

frère de mon arrière grand-mère est mort fort

âgé, quĺune de ses sťurs, mariée à un

nommé Suell, a laissé des enfants qui se sont

éteints dans la misère, malgré les secours de

leurs cousins Mayet, et quĺune autre sťur, mariée à un

Crozier, a été la tige de la famille de ce nom existant

encore à Lyon.

Cette arrière grand-mère Mayet, née

Gautier, était une femme dĺune grande valeur, ayant nourri

elle-même et élevé admirablement ses nombreux

enfants, qui avaient conservé pour sa mémoire une

grande vénération. Elle paraît être morte

assez jeune et son mari, qui avait pour elle la plus vive affection,

la suivit de près dans la tombe. Jĺai entendu raconter par mon

grand-père que son père, après avoir perdu sa

femme, réveillait quelquefois la nuit ses enfants en leur

disant : « Je viens de revoir votre mère,

levons-nous et prions pour elle », et quĺalors toute cette

famille affligée se mettait en

prière.

Ce digne homme aurait eu de la peine à

élever sa nombreuse famille aussi bien quĺil lĺa fait avec le

seul produit de sa boulangerie ; il y avait joint un petit commerce

de grains et farine. Puis, quittant la rue de Flandre, il

était venu habiter une maison appartenant aux hospices de Lyon

et quĺil gérait comme locataire général. Cette

maison, construite en pierre de taille et de belle apparence,

était située dans le quartier Saint-Paul dans la rue de

la Pérollerie, transformée depuis en quai et

actuellement rasée complètement par les travaux de la

gare Saint-Paul. Sur le fronton de la porte dĺallée se lisait

cette inscription, se rapportant à une ancienne

communauté qui avait bâti la maison : Domus omnis virtutis.

Je lĺai vue moi-même et jĺai souvent pensé

quĺelle pouvait aussi bien sĺappliquer à la patriarcale

famille qui avait habité là. [Notre grand-oncle le chanoine aimait à la

montrer. Cĺétait là quĺil avait été

élevé. Ś NDLA.]

Odet Mayet et sa femme sĺétaient appliqués

évidemment à inculquer à leurs enfants un grand

esprit dĺunion. Jĺen ai eu la preuve par lĺaffection que se portaient

encore, dans leur vieillesse avancée, mon grand-père,

ses frères et ses sťurs ; car jĺai connu sept de ces bons

vieillards.

Leur père, chrétien fervent, ne

sĺétait pas opposé à la vocation

ecclésiastique de son fils aîné Félix,

malgré lĺusage du temps, qui ne laissait guère entrer

dans les ordres que les puînés. Seulement, il avait

lĺhabitude dĺappeler son second fils, Jean-Baptiste :

lĺAîné, ou Mayet

tout court, usage qui sĺest ensuite

conservé dans la famille. Quant à

lĺecclésiastique, on lĺappelait lĺAbbé et plus tard le

Chanoine, et tous ses frères et sťurs lui disaient

vous, en

considération du caractère dont il était

revêtu.

Tout paraît avoir été bien

ordonné dans cette nombreuse et modeste famille. Odet Mayet,

travailleur infatigable, avait tenu à donner une profession

différente à chacun de ses fils, afin quĺils pussent

sĺentraider au besoin, sans être en concurrence entre eux, ou

en contacts trop souvent accompagnés de froissements. À

ce moment venait dĺêtre inventée la machine à

tricoter. Jean-Baptiste fut mis dans cette industrie nouvelle et

lucrative. De Jean Marie Fidèle, mon aïeul, son

père fit un fabricant dĺétoffes de soie.

Barthélemy fut placé chez un épicier droguiste

dont il prit plus tard la suite. François Marie, en raison de

sa belle plume, fut fait maître dĺécriture. Germain

entra chez un commissionnaire en soieries et y fit un chemin

brillant. Quant aux filles, elles apprirent chacune un état

manuel, qui leur fut fort utile quand vinrent les jours mauvais de la

Révolution.

Nĺest-il pas triste de penser que cette belle famille

fut stérilisée, comme tant dĺautres, par lĺaffreuse

tempête de la Révolution ? La plupart de ses membres ne

purent pas se marier. Lĺun dĺeux périt sur lĺéchafaud

après le siège de Lyon. Un seul fit souche, mon

grand-père, qui a conservé le nom et les bonnes

traditions de la famille.

Odet Mayet mourut peu avant la Révolution. Il a

dû être enterré, ainsi que sa femme, dans le

cimetière de lĺéglise Saint-Laurent, dont lĺemplacement

forme maintenant la place de ce nom, à côté de

lĺéglise Saint-Paul. Plus tard, notre famille est revenue

habiter cette même place, mais sans y être amenée

par les souvenirs que je viens de retracer.

Cette place est appelée maintenant place Gerson,

du nom du chancelier Gerson, qui faisait le catéchisme aux

enfants dans lĺéglise Saint-Paul.

Je ne sais rien de son enfance. Mais les quelques

lettres de lui qui ont été conservées

témoignent dĺune instruction bien plus

quĺélémentaire. Il racontait quĺà 16 ans, il

avait été mis en apprentissage chez un ouvrier tisseur

dĺétoffes de soie qui habitait le quartier Saint-Georges,

à côté lĺancienne commanderie des Templiers,

détruite depuis par la création du quai Fulchiron. Ce

maître nĺétait pas tendre. Chaque matin à 5

heures en toute saison, il réveillait le pauvre apprenti, au

son de la cloche du couvent des religieuses Sainte-Claire

situé en face.

Dĺhumeur douce, simple et joviale, Jean-Marie (cĺest

ainsi quĺon lĺappelait dans la famille) se faisait aimer de tout le

monde. Un peu musicien, il faisait danser avec son violon ses

frères, ses sťurs et quelques amis les jours où il

revenait à la modeste maison

paternelle.

À quel moment sĺétablit-il lui-même

fabricant dĺétoffes de soie, avec un associé

nommé Vachon ? Je lĺignore. Mais cette société

paraît avoir prospéré, si bien que son

inventaire, arrêté au 5 mai 1793, bien peu de temps

avant le siège de Lyon, porte : 30 572 livres de

bénéfices antérieurs non répartis, et

23 136 livres profit de lĺannée, mentionnés avec

cette belle formule : « bénéfices quĺil a plu

à Dieu de nous donner ». Au milieu de la tourmente de la Terreur, la

société Vachon & Mayet nĺa sûrement pas pu

réaliser sans pertes son actif, composé de

débiteurs, de marchandises et dĺespèces, dont partie en

assignats.

Je ne sais rien de

lĺexistence de mon grand-père pendant cette terrible

époque.

Mais il paraît quĺà peine le calme revenu,

il se remit au travail ; si bien que dès le 29 novembre 1795,

il épousa Anne, Joséphine, Stéphanie, Robertine

Menard (ci-devant de Chauglonne) (voir son contrat de mariage, lĺacte

de son mariage civil et celui de son mariage religieux

célébré dans une chambre, les églises

nĺétant pas encore rouvertes). Cet acte de mariage religieux

porte cette mention bien remarquable à la date où elle

fut écrite :

« Lesquels conjoints, pour satisfaire à

la religion et à leur conscience, ne regardant les

cérémonies quĺils avaient remplies par-devant leur

municipalité que comme un acte purement civil, qui ne nuit en

rien à la liberté de suivre leur culte comme il a

été expressément déclaré par

lĺarticle 8 du titre 6 de la loi du 20 septembre 1792, nous prient de

leur impartir la bénédiction nuptiale selon le rite de

lĺÉglise catholique, apostolique et romaine,

etc. »

De 1798, date de la naissance de mon père,

à 1808 sĺéchelonne lĺarrivée de sept enfants

suivant le tableau qui

précède.

Je conserve deux lettres de ce bon grand-père,

datées de 1804, adressées à son frère

Germain Mayet à Hambourg à propos dĺun mariage quĺil

lui proposait, lettres qui témoignent de sa bonhomie et aussi

de la bonne affection qui régnait dans cette famille. La chose

nĺeut pas de suite ; Germain aimait mieux son

indépendance de garçon, voyageant pour ses

affaires.

En 1808, la maison de fabrique de Jean-Marie

Fidèle Mayet, après des phases diverses, finit par

succomber. Il se rendit à Paris auprès de son

frère Jean-Baptiste avec lĺespoir de se créer là

une existence. Mais, nĺy réussissant pas, il se résigna

à accepter un poste de commis comptable à la recette de

Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne). Je soupçonne quĺà ce

moment, un certain refroidissement, causé par lĺinfortune,

sĺétait produit entre sa femme et la famille Mayet. Comme je

le dirai plus loin, elle prit de son côté un parti

héroïque qui eut les meilleurs

résultats.

De Castelsarrasin, Jean-Marie Fidèle Mayet envoie

à sa femme en mars 1809 une procuration générale

dont elle se servit pour régulariser ses affaires

laissées en désarroi. Le pauvre grand-père avait

un peu jeté le manche après la cognée ; mais

elle non, comme on le verra plus loin.

Cependant, lĺhonnêteté de ce digne homme et

son talent de bon comptable ne tardent pas à lui valoir la

confiance du receveur de Castelsarrasin, qui lui donne, en juillet

1809, sa procuration générale.

Peu après, il écrit une lettre touchante

à sa fille Adèle qui allait faire sa première

communion. Il lui recommande de prier spécialement pour le

succès des efforts faits par sa mère pour lui obtenir

le poste qui permettrait à toute la famille de se

réunir à Lyon.

En septembre 1810, cet heureux résultat est

obtenu, il est nommé économe du lycée de Lyon,

et le receveur de Castelsarrasin lui donne décharge de sa

gestion dans les termes les plus

élogieux.

De 1810 à 1820, il remplit honorablement ses

nouvelles fonctions. Mais ses forces commençaient à

faiblir, il était mal vu comme ancien fonctionnaire de

lĺEmpire. Il fut obligé dĺabandonner sa place. Mon père

voyageait alors pour le compte de la maison Colléta,

épicerie en gros, où il était entré jeune

et avait fait son chemin. Ses lettres à sa mère

montrent combien ce moment fut triste. Elle voit avec raison lĺavenir

en sombre. Il sĺefforce de la rassurer. Il réussit en effet

à fonder lui-même en 1821 une maison qui ne tarda pas

à prospérer sous la raison sociale Mayet & Ronzy.

M. Ronzy avait été son collaborateur chez

M. Colléta.

Pour donner à mon grand-père la

satisfaction dĺun travail utile, on lui confia la caisse de cette

maison, à laquelle il apporta les débris de sa

fortune.

Une lettre de lui dĺaoût 1821, adressée de

Paris à sa femme, explique les difficultés quĺil

éprouve pour des recouvrements de créances et pour

lĺobtention dĺune pension de retraite, à laquelle il nĺarriva

pas.

En février 1824, le mariage de mon père

ramena le bonheur dans la famille. La joie fut grande et les repas de

noce copieux. Jĺen ai la preuve par une note de traiteur que jĺai

retrouvée dans le livre de dépenses de mon

grand-père.

Mais dès 1828, ses facultés furent

compromises par une première attaque dĺapoplexie, suivie

dĺautres qui finirent par lĺentraîner. Les derniers temps de

son existence furent pénibles. Nous ne le voyions plus

à la table de famille, ma grand-mère prenait ses repas

avec lui dans sa chambre. Nous en étions tout

attristés, ma sťur Adèle et moi ; car ce bon

grand-père nous aimait beaucoup. Parfois, il reprenait son

violon et nous jouait de vieux airs pour nous faire danser ; cĺest

là un de mes premiers souvenirs

dĺenfance.

Il mourut le 11 février 1832 dĺune

dernière attaque. Je tiens à revenir sur le

caractère de ce digne homme. Il était avant tout

sincèrement chrétien et parfaitement honnête.

Mais sa bonhommie allait presque jusquĺà la

naïveté. Son livre de dépenses, que jĺai

conservé, en fait foi. On y voit quĺil se plaisait à

faire des cadeaux. En tenant ce livre minutieusement, il ne se

doutait pas quĺil nous laissait la preuve de son caractère

généreux.

Il allait souvent dîner chez ses sťurs, qui

habitaient le quartier de Saint-Just, et qui nĺétaient pas

à lĺaise, mais jamais sans leur porter quelque chose : un

melon, un saucisson, un pâté, le tout noté

exactement sur son livre avec cette mention : « pour aller

dîner à Saint-Just ».

Ce qui montre sa naïveté, cĺest quĺon y voit

quelquefois : « allé seul à la

Crèche » (petit théâtre de

marionnettes).

Jĺy ai trouvé encore lĺachat de deux petits lits,

pour moi et ma sťur. Ils étaient si solides et bien

conditionnés quĺils ont servi à tous mes frères

et sťurs, puis à mes enfants. Attaché à ses

habitudes, il portait encore vers 1830 les culottes courtes, mode

Louis XVI. On le tourmenta beaucoup pour le déterminer

à prendre des pantalons, et réellement, on eut

tort.

Je retrouve bien ses traits, malgré la

différence dĺâge, dans le portrait fait au moment de son

mariage en 1795 et que jĺai fait restaurer. Conservez-le, mes

enfants, en mémoire de cet excellent

homme.

né à Lyon le 26 avril 1751, décédé à Lyon le 19 novembre 1835, ecclésiastique

Comme je lĺai dit, son père ne mit pas obstacle

à sa vocation. Il fit ses études littéraires

comme clerc de lĺantique collégiale de Saint-Paul,

actuellement église paroissiale, très près du

domicile de sa famille. Ces études furent bonnes, il avait de

la mémoire et possédait très bien les auteurs

latins.

Il se rendit ensuite à Paris, où il fit

ses études théologiques dans le séminaire des

Trente-Trois, en suivant les cours de lĺuniversité de Paris,

comme le montre le certificat que nous avons conservé.

Rentré à Lyon, il fut successivement vicaire dans

plusieurs paroisses, puis curé de Rochetaillée. Cĺest

là que la confiance de ses collègues vint le chercher,

bien malgré lui, pour le nommer député du

clergé de Lyon aux États généraux. Une

notice écrite par lui, intitulée Journal des assemblées de lĺordre

ecclésiastique, donne des

détails curieux, et parfois pas très édifiants,

sur les réunions dans lĺéglise des Cordeliers qui

précédèrent cette

élection.

Il siégea naturellement au côté

droit et signa les déclarations et protestations en faveur de

la religion et de la royauté. On trouve son nom

mentionné une dizaine de fois dans le recueil publié en

1834 par le marquis Clermont-Mont-Saint-Jean. Il adhéra

à lĺexposition des principes contre la constitution civile du

clergé par les évêques de France et formula sa

réprobation contre les nouvelles lois par un écrit

intitulé De la constitution de

lĺÉglise catholique, dont jĺai

eu le bonheur de retrouver fortuitement un exemplaire à

lĺétalage dĺun bouquiniste. Cet écrit est très

solide et donne bien la mesure de son caractère sage et

modéré.

Il sĺétait lié dĺamitié avec

lĺabbé Maury, son collègue à lĺassemblée.

Lorsque celui-ci, échappé de la prison de

Péronne, vint rendre compte à la tribune des vexations

injustes dont il avait été victime, il se

révéla pour la première fois comme un grand

orateur.

Lĺabbé Mayet, empressé à le

féliciter, lĺembrassa en lui disant : « Da nos in amplexu mori »,

jeu de mot qui se ressentait bien un

peu du goût de lĺépoque, mais quĺon citait souvent dans

notre famille.

À partir de ce moment, il fut le

secrétaire, ou plutôt le collaborateur de lĺabbé

Maury, lĺaidant à préparer ses discours et souvent

lĺencourageant à monter à la

tribune.

On tenta lĺabbé Mayet par les offres les plus

brillantes pour le déterminer à cesser son opposition

à la constitution civile du clergé ; mais il

résista aussi bien aux faveurs quĺaux menaces. Bientôt

sa vie fut en danger, il se résigna à quitter la France

en suivant lĺabbé Maury à Rome et de là à

la diète de Francfort, au moment de lĺélection de

lĺempereur François II. Lĺabbé Maury ayant

été nommé évêque de Montefiascone,

il se retira auprès de lui. Les détails qui vont suivre

sont extraits du livre de Mgr Ricard, vicaire général

dĺAix, intitulé : Mémoires inédits du cardinal

Maury.

Il est intéressant de revenir un peu en

arrière dĺaprès cet ouvrage et de se reporter à

lĺétat des esprits au commencement de la Révolution

:

« Lĺimagination populaire, dit Mgr Ricard,

sĺexalte quand on apprend que le tiers état à lui tout

seul aura une représentation double, afin de le

préserver du danger de la coalition des deux autres ordres,

parce que, dit lĺédit du roi, la cause du tiers est liée aux

sentiments généreux et aura toujours pour elle

lĺopinion publique. Sa Majesté désire que, des

extrémités de son royaume et des habitations les moins

connues, chacun soit assuré de faire parvenir jusquĺà

elle ses vťux et ses réclamations.

« Le peuple, habitué à regarder

la noblesse et le clergé comme ses maîtres, nĺosait en

croire les crieurs publics et les affiches. Pour le confirmer dans

ses subites espérances, il apprend que lĺélection dans

lĺordre du clergé assure la majorité, non point aux

évêques et aux gros bénéficiers, mais aux

curés, à ces bons et utiles pasteurs, dit encore Louis

XVI dans son édit, qui sĺoccupent de près et

journellement de lĺindigence et de lĺassistance du peuple et

dès lors connaissent plus intimement ses maux et ses

besoins. »

Cet état des esprits explique bien

lĺélection de notre oncle, simple curé de campagne et

sortant dĺune famille absolument plébéienne. Toutefois,

il paraît que, avec son jugement droit et son esprit

réfléchi, il ne sĺétait pas laissé aller

aux espérances et aux illusions générales. Les

événements ne tardèrent pas du reste à

les dissiper même parmi les honnêtes gens, un moment

séduits par les idées révolutionnaires. Sans se

méprendre sur leurs conséquences, notre oncle se

contenta de faire courageusement son devoir et de resserrer de plus

en plus ses rapports dĺaffection avec lĺabbé Maury. Cette

intimité ressort de plusieurs lettres adressées plus

tard de 1823 à 1828 par lĺabbé Mayet au neveu de Maury,

qui avait entrepris dĺécrire la vie de son oncle et qui

demandait des indications à ceux qui lĺavaient

connu.

Lĺoriginal de ces lettres de notre oncle existe dans les

papiers dĺune famille de Provence alliée à Maury. Jĺai

pu en obtenir une copie par lĺintermédiaire de

M. lĺabbé Méric, ami de Mgr Ricard, grand

vicaire dĺAix. Je relate ici quelques extraits de ces lettres

:

« Vous étiez bien jeune,

écrivait lĺabbé Mayet, lorsque votre oncle, pendant sa

carrière législative, remplissait déjà le

monde de ses succès de tribune, de son courage, de son

imperturbable sang-froid à se défendre, puis à

attaquer, à terrasser ses adversaires et à forcer leur

admiration au point de les faire applaudir quelquefois malgré

eux. Je ne connaissais alors lĺabbé Maury que par sa

réputation littéraire et ses Principes dĺéloquence de la chaire.

Je brûlais de trouver une

occasion de lui manifester tous mes sentiments dĺadmiration. Il me la

fournit bientôt : un jour, il me fit don dĺune opinion imprimée

telle quĺil lĺavait improvisée à la tribune. En la

recevant, je lui dis : ôMais, M. lĺAbbé, comment pouvez-vous

retenir presque naturellement ce que vous avez prononcé par

inspiration à la tribune il y a quinze jours et comment

avez-vous la patience et trouvez-vous le temps de lĺécrire

pour le livrer à lĺimpression ? Ś Je nĺécris rien, mais

je cherche des amis qui veuillent bien écrire sous ma

dictée et je nĺen trouve pas toujours. Ś Eh bien, M.

lĺAbbé, vous en avez trouvé un qui vous sera

fidèle si vous voulez lĺemployer, vous me ferez plaisir et je

vous en remercierai.ö Je fus bientôt mis à

lĺépreuve et jĺai eu pendant plus de quinze jours de suite le

plaisir dĺadmirer cette étonnante facilité dĺimproviser

à souhait. »

Le secrétaire obligeant raconte ensuite comment

il couchait souvent chez son collègue afin dĺêtre debout

à la première heure du jour pour se remettre à

lĺouvrage. Le fidèle domestique Gervais le réveillait

de grand matin et il trouvait toujours Maury levé, se

promenant à pas rapides dans son cabinet, prêt à

commencer ses incessantes dictées. Cĺest lui qui

lĺaccompagnait à lĺassemblée le jour du départ

de Paris du roi. La lettre dans laquelle notre oncle décrit

lĺétat de la ville à ce moment est des plus

intéressantes. Elle est aussi la preuve de sa modestie ; car

il faisait là un acte de courage des plus audacieux de se

montrer avec Maury, connu pour le chef ardent des royalistes, et

même de lui frayer passage au milieu de la foule

ameutée. Mais notre digne oncle ne paraît pas rapporter

le fait pour sĺen faire honneur.

À Rome, suivant toujours lĺabbé Maury, il

démêla vite la note discordante dans le concert de

louanges autour de son ami. Sa lettre de 1827 raconte à cet

égard des faits caractéristiques, prouvant bien quĺon

voulait dès lĺabord le perdre dans lĺopinion du pape. Maury

sut du reste se défendre et lĺabbé Mayet ajoute

:

« Le chapitre serait bien long si je savais et

pouvais tout dire ! Comment il a été calomnié

pendant sa nonciature ? On écrivait de Francfort quĺil se

jouait des lois de lĺÉglise, quĺil faisait gras les jours

maigres etc. Mon cťur bondit dĺindignation à ce

souvenir. »

Il nĺest pas sans intérêt de lire dans

lĺouvrage de Mgr Ricard la description de cette petite ville

épiscopale de Montefiascone, où notre oncle passa

plusieurs années paisibles auprès de son ami, quĺil

aidait dans ses efforts pour faire le bien dans son diocèse

:

« En allant de Sienne à Rome par

Viterbe, quand on a dépassé Bollène, on

aperçoit à quelque distance une petite cité

bâtie au sommet dĺune montagne, cĺest Montefiascone. La ville

est peu de chose et nĺa pour elle que la renommée de ses vins.

Mais son site dominateur semble commander à de vastes

contrées. Du haut de ce sommet, le regard embrasse de

magnifiques horizons, dĺun côté le lac et le pays de

Bollène, qui forment les plus beaux tableaux, de lĺautre la

vieille cité de Viterbe, avec son riche territoire, et vers un

autre point, les Apennins.

« Lĺévêché date dĺUrbain

V, qui lĺérigea le 31 août 1369 et y trouva un asile

sûr à son retour dĺAvignon en Italie. Ses

prédécesseurs au

xiiie siècle venaient

là pour fuir les grandes chaleurs de Rome. Le diocèse

était de médiocre étendue, même eu

égard aux usages dĺItalie. Au total 93 églises

cathédrales, collégiales, paroissiales, conventuelles,

pèlerinages et oratoires pour le diocèse de

Montefiascone, et la moitié de ce chiffre environ pour celui

de Corneto, qui lui était uni.

« Tout cela mal administré, avec une

foule dĺabus. On avait dit au nouvel évêque quĺil

trouverait dans sa ville épiscopale un séminaire

florissant. La réalité démentait tristement la

réputation. Les confréries, les

monts-de-piété, etc. réclamaient dĺimportantes

réformes. Maury les entreprit avec une prudence et un

savoir-faire qui les firent accepter des intéressés

plus aisément que le nouveau prélat ne lĺavait

prévu et quĺon ne lĺavait craint à Rome, où

lĺaccession des prêtres émigrés dans la direction

du séminaire avait fait redouter quĺun évêque

français ne soulevât de graves difficultés.

Lĺabbé Mayet fut mêlé à tous ces efforts

de régénération. Ces détails sont

extraits dĺun document important, cĺest la Relatio status ecclesia Montesfalisci juxta

instructionem sacrae congregationis concilie ab Eminentissimo Domino

Joanne Sifredo Maury, presbitero cardinali tituli sanctissimae

trinitatis in monte Pincio ejusdem eccclesiae episcopo exarati

(15 novembre

1796). »

Le clergé de la ville épiscopale voyait

sans aucun ombrage la petite colonie française que

lĺévêque accueillit auprès de lui.

Cĺétaient des prêtres émigrés, confesseurs

de la foi, persécutés pour leur dévouement au

Saint-Siège. Il y avait là plusieurs compatriotes de

Maury, prêtres de Valréas, qui parlaient entre eux le

provençal, que le cardinal aimait tant, le curé de son

abbaye de Lions et son codéputé de Péronne

lĺabbé Caster, lĺabbé Foullon, fils de

lĺinfortunée victime du 22 juillet 1789, lĺabbé

Demandole, de Marseille, qui fut plus tard évêque

dĺAmiens, et dĺautres encore, enfin le bon et cher abbé Mayet,

secrétaire intime de Maury, qui conserva des relations avec la

plupart de ses compagnons dĺexil.

Tous les jours, après le repas pris en commun, on

se promenait en famille, on sĺentretenait dĺétudes, on parlait

de la patrie absente, on sĺégayait en de douces causeries

entremêlées de spirituelles réparties du

cardinal. On en a encore lĺécho dans le journal dĺun des

proscrits, le pieux abbé Picansel, curé dĺAnnonay, qui

garda jusquĺà sa mort un souvenir reconnaissant des

bontés du cardinal.

Cependant, sous la main puissante du premier consul,

lĺordre se rétablissait en France, le concordat avec le

Saint-Siège était

signé.

En 1802, Mgr Maury écrivait au marquis de

Chauvenay, attaché à la personne de Louis

XVIII :

« Il paraît quĺon est fort jaloux en

France de prouver au peuple que la convention arrêtée

avec le Saint-Siège y a parfaitement rétabli le culte

catholique. En conséquence, on presse tous les prêtres

émigrés de retourner dans leur patrie. On les y excite

par beaucoup de caresses et de témoignages de confiance.

Même, on annonce que, si les compliments ne suffisaient pas

pour déterminer leur départ, on leur en donnerait

lĺordre dans un mois. Le ministre de France à Rome les comble

dĺhonnêtetés quand ils vont lui demander des passeports.

Ils se mettent tous en voyage et je ne crois pas quĺil en reste un

seul en Italie à la Pentecôte. On ne néglige

aucun moyen pour les rallier à la Révolution,

puisquĺils ne pourront pas être nommés curés sans

lĺagrément du premier consul. Mon propre secrétaire de

confiance vient de partir pour se rendre à Lyon, sa patrie.

Jĺaurais fait dĺinutiles efforts pour le retenir plus longtemps. Jĺai

cru devoir consentir à son voyage, dans lĺespoir que tout ce

quĺil verrait ou éprouverait en France me le ramènerait

bientôt. »

Il se trompait grandement. Deux aimants puissants

attiraient notre oncle dans son pays : lĺardent désir de

coopérer à la restauration du culte et son affection

pour sa famille. Il fut nommé curé de Trévoux et

y déploya tout le zèle dont il était capable

pour ranimer la foi dans sa paroisse. Cĺest à ce moment quĺil

se lia intimement avec lĺabbé Courbon, grand vicaire, qui aida

si puissamment le cardinal Fesch à relever les ruines de

lĺÉglise de Lyon. Jusquĺà la mort de lĺabbé

Courbon, ils demeurèrent dans la plus grande

intimité.

Une lettre de lui, datée de Trévoux, 10

décembre 1803, à son frère Germain

témoigne aussi de sa constante préoccupation de

lĺétat de sa famille, tristement éprouvée par la

Révolution.

Il était tellement absorbé par son

ministère et tout ce quĺil faisait pour ses frères et

sťurs, comme aîné, quĺil négligeait sa

correspondance.

Mgr Maury lui écrivait le 27 avril 1806

:

« Cĺest la troisième fois, mon cher

abbé, que je vous écris depuis le commencement de

lĺautomne sans avoir reçu de vos nouvelles. Plus je connais

votre amitié et votre exactitude, plus je suis cruellement

inquiet de votre silence. Je pars demain pour me rendre à

Paris. Selon mes calculs, je pourrai arriver à Lyon du 12 au

15 mai. Jĺen partirai le lendemain et, me trouvant pressé, je

me réserverai de voir à fond votre intéressante

ville à mon retour dans le mois de

septembre. »

Il ne devait pas revenir. Lĺappât des grandeurs le

retint à Paris, il fut nommé dĺabord premier

aumônier du prince Jérôme, puis en 1810, il commit

la faute de se laisser nommer administrateur du diocèse de

Paris contre la défense du pape. Il insista à ce moment

pour que lĺabbé Mayet acceptât dĺêtre son grand

vicaire. Mais ce dernier refusa obstinément et ne cacha pas

à son ami son blâme. Le cardinal Maury alla

jusquĺà lui offrir dĺappuyer sa promotion à un

évêché. Lĺabbé Mayet se contenta de le

prier dĺuser de son influence pour lui obtenir le canonicat à

la cathédrale de Lyon. Il voulait, disait-il, passer

là, dans la prière et le recueillement, les quelques

années qui pouvaient terminer sa carrière

agitée. Cette phase de recueillement devait durer bien plus

longtemps quĺil ne lĺavait pensé. À la chute de

lĺEmpire, le cardinal Fesch ayant dû quitter la France, Mgr de

Bernis, nommé administrateur du diocèse de Lyon, voulut

à son tour le prendre pour grand vicaire. Mais son

humilité et son amour de la vie cachée lui firent

refuser cette charge. À ce moment commençait la belle

îuvre de la propagation de la foi. Il fut, paraît-il, le

conseil de Mlle Jaricot, qui en avait conçu le plan. Il

sĺoccupa avec ardeur du développement de cette ťuvre. Ses

sťurs furent du nombre des premiers chefs de dizaines, et pendant

quelque temps, il sĺoccupa de la rédaction des Annales. Jusquĺà la

fin de sa vie, il tint à honneur de dire la messe au

maître autel de la cathédrale le jour de lĺinvention de

la sainte Croix, fête votive de

lĺîuvre.

Cette coopération à la Propagation de la

foi est certainement le principal motif de la

vénération que nous devons à sa

mémoire.

Le 29 janvier 1824, il eut la joie de marier mon

père et ma mère dans lĺéglise Saint-Bruno, dite

des Chartreux. Le discours quĺil prononça et que nous avons

conservé nĺa rien de bien remarquable. On a peine à y

retrouver lĺorateur brillant des États généraux.

Déjà, on peut le dire, ses facultés

sĺétaient un peu

atténuées.

Ce déclin est encore bien plus sensible dans son

testament, daté du 15 octobre 1832.

Ce fut pour toute la famille une peine bien grande de

voir cette intelligence élevée sĺéteindre

graduellement et arriver à tomber dans lĺenfance. Je me

souviens de la tristesse que jĺéprouvais quand mon père

me menait chez lui et que je lĺentendais dire des choses

incohérentes, quoique ses forces physiques fussent presque

intactes. Dans les derniers mois de sa vie, on avait pu le

déterminer à ne plus dire la messe de crainte

dĺaccident, parce quĺil tremblait beaucoup. Mais presque jusquĺau

bout, il sĺest rendu, aidé dĺun bras, au chťur de la

cathédrale, avec la ponctualité quĺil avait toujours

mise à occuper sa stalle aux heures

canoniales.

Jĺai tenu à rapporter ici tous les souvenirs que

jĺai pu recueillir sur ce digne oncle, honneur de notre

famille.

Jĺai conservé son portrait en une plaque

gravée qui a dû servir à lĺimpression de quelque

ouvrage malheureusement perdu. Ce portrait est très

ressemblant et il exprime bien la dignité de cette belle

figure.

Quelques objets lui appartenant me sont restés

:

- un coco sculpté dans lequel il

mettait son tabac ;

- un portefeuille brodé, laissé

par lui en souvenir à ma grand-mère, sa

belle-sťur ;

- et deux chandeliers de bronze doré

légués également par lui à ma

mère.

Il fut de bonne heure mis en apprentissage chez un

fabricant de bas par procédé mécanique. Cette

industrie devint prospère à la fin du

xviiie siècle et

supprima le travail des femmes tricoteuses, dont quelques-unes

jouèrent un rôle si affreux pendant la

Terreur.

Quand jĺétais enfant, ce bon oncle me prenait sur

ses genoux et me faisait dire ce que jĺapprenais ; puis il ajoutait

invariablement : « À quoi ça te servira-t-il,

tout ça ? À ton âge, jĺavais déjà

les fers aux pieds et aux mains, sur mon métier à faire

les bas. » De fait, il paraissait plus illettré que

ses frères et sťurs.

Jean-Baptiste Mayet, appelé par sa famille

lĺAîné (des laïcs) ou simplement Mayet, fit dans cette

industrie une fortune plus modeste que celle de beaucoup de ses

concurrents.

Il se retira de bonne heure des affaires et vécut

assez longtemps célibataire avec ses sťurs, quĺil

affectionnait profondément.

Déjà âgé, il épousa

Victoire Gayet, dĺune famille rurale du Bugey ; il nĺeut pas

dĺenfant et vécut de longues années avec sa femme dans

une maison de la rue Henri-IV, où il était logé

économiquement, car elle était à ce moment

entourée de jardins maraîchers, en arrière de

lĺéglise dĺAinay.

Peu de temps encore avant sa mort, on le voyait tous les

jours se promener longuement à Bellecour avec sa femme, aussi

grande et aussi droite que lui. Le public avait distingué ces

deux beaux vieillards et les connaissait sous les noms de

Philémon et Baucis. Il laissa sa petite fortune à sa

femme, qui mourut huit jours après lui de chagrin,

léguant à son tour cet avoir à des parents de sa

famille, que nous avons perdus de vue.

Je nĺai retrouvé dans les papiers de famille

dĺautre pièce relative à ce bon vieil oncle que son

testament, que je conserve.

a eu pour enfants :

- un fils, Joseph

Finet ;

- une fille mariée à Pierre

Renel.

Joseph Finet a eu deux

fils, lĺun, ouvrier tisseur en soie comme son père, a

élevé péniblement à La Croix-Rousse une

nombreuse famille. Lĺautre a exercé longtemps avec quelque

succès le métier de grillageur rue Ferrandière.

Mon père nĺa jamais perdu de vue cette branche si modeste de

notre famille. Il a souvent secouru lĺouvrier en soie et mĺavait fait

nommer tuteur du grillageur, encore mineur au moment de la mort de

son père.

La fille Finet, mariée

à Pierre Renel, a eu deux fils, tous deux ouvriers miroitiers.

Lĺaîné, Jean Renel, était actif et

intelligent ; mon père lĺaffectionnait en raison de sa

bonne conduite. Marié très jeune à une femme

intelligente comme lui, il végétait, déjà

chargé de famille. Mon père lĺaida à acheter un

fonds de miroitier doreur rue Saint-Dominique, où il faisait

très bien ses affaires, quand il mourut le 8 novembre 1853,

victime de lĺintoxication résultant du dorage par le mercure.

Mon père le fit inhumer dans notre caveau de famille,

où nous nĺavons pas hésité à recevoir les

restes de sa femme sur la demande de leurs enfants. Après sa

mort, son fonds a périclité.

Le second fils Renel, moins intelligent et moins

méritant, est resté ouvrier. Nous lĺavons perdu de

vue.

Mon père sĺest toujours intéressé

à ces parents restés dans une condition

médiocre. Il nous disait que nous ne devions pas les

dédaigner parce quĺils avaient reçu une

éducation moindre que la nôtre. Il appréciait

leur valeur morale, surtout celle de Jean

Renel.

restée fille, dĺun caractère un peu

bizarre, vivait seule à La Croix-Rousse. Je me souviens

seulement que dans ma première enfance, sa sťur Mariette me

menait quelquefois la voir, et quĺelle ne me faisait pas bon accueil.

Les enfants aiment ceux qui les aiment. Elle mourut en

1836.

restée veuve de bonne heure, sans enfants, a

vécu avec ses sťurs Jeannette, Catherine et Mariette,

décédée vers 1826.

restée fille, vivait avec ses sťurs Catherine,

Mariette et Gasparde dans un petit pavillon situé à

Saint-Just au fond dĺun jardin occupé par un pensionnat de

jeunes filles. Quand elle mourut, jĺavais 3 ans ; je nĺai donc aucun

souvenir dĺelle. Mais depuis, jĺai souvent entendu parler dans la

famille de sa douceur et de son enjouement. Ce caractère de

bonté et de bonhomie paraît du reste avoir

été le propre de presque tous les enfants dĺOdet

Mayet.

Je conserve un portefeuille qui avait appartenu à

cette bonne tante Jeannette.

[La nomenclature des victimes de la Terreur à

Lyon éditée à Lausanne et qui existe dans la

bibliothèque de M. de Roncy mentionne Barthélemy

Mayet. Ś NDLA.]

Petit négociant en droguerie rue des Augustins,

fut dénoncé comme suspect, peu après le

siège de Lyon, par un abominable commis qui voulait sĺemparer

de son fonds.

Je nĺai aucun détail sur cette fin tragique, dont

on nĺosait pas parler devant ses sťurs. Il avait laissé dans

la famille une réputation de grande amabilité. Cĺest

aussi lĺexpression de son portrait en grandeur naturelle, qui nous

reste et qui devra perpétuer le souvenir de ce

martyr.

Je ne sais rien de lui que sa profession de maître

dĺécriture et la date de son décès (11 mai

1812), fixée par un reçu, qui a été

conservé, des frais de ses

obsèques.

né le 22 mai 1767, décédé le 9 juin 1819

[suivant extrait de

naissance conservé. Ś NDLA.]

Je nĺai rien entendu dire de son enfance. Mais, comme

ses frères, il avait reçu une instruction

supérieure à celle primaire. On peut en juger par ses

lettres.

Cĺétait un fort bel homme, son portrait miniature

moulé que nous conservons le montre et tous les souvenirs de

la famille le confirment.

Tout jeune, il voyageait pour la maison de son

frère Jean-Marie Fidèle, alors sous la raison de

commerce Mayet & Cie. Parlant lĺallemand,

il allait et venait de Lyon en Allemagne. Un passeport pris par lui

lĺan V de la République (1797) marque la date dĺun de ses

voyages.

Il était à Hambourg quand son frère

fusionna sa maison avec celle de MM. Angénieux et

Hervier. Une lettre collective des associés lui annonce la

constitution de la nouvelle maison et lĺintérêt qui lui

est accordé.

Une lettre, datée de Berlin de février

1800, montre quĺil avait là pour correspondant un nommé

Mayet, probablement un parent éloigné, qui signe :

« directeur des fabriques ». [Voir les notes ci-jointes extraites dĺun journal

lyonnais. Ś NDLA.]

Cette société Angénieux, Hervier

& Mayet ne prospéra pas. Très droit, très

honnête et intelligent, mais dĺhumeur peu facile, Germain Mayet

la quitta en 1804 pour entrer dans celle dĺun sieur Étienne

Perret avec lequel il était intime ; ils se tutoyaient. Cette

société, pour laquelle il continuait à voyager,

est renouvelée en 1808 mais elle ne paraît pas avoir

prospéré, puisque M. Perret consent en 1810

à réduire ses levées à 3 000

livres.

En janvier 1812, toujours voyageant pour la même

maison, il adresse à son frère lĺecclésiastique

une lettre intéressante, décrivant longuement Naples et

ses environs, y compris le Vésuve, dont il fit

lĺascension.

En mai 1814, il adresse à M. Perret, alors

à Brême, une lettre affectueuse lui demandant de

renouveler sa société avec lui, dans lĺespoir, dit-il,

que le retour de la paix leur permettra de recouvrer les pertes

quĺils ont éprouvées. Mais M. Perret, tout en lui

répondant très obligeamment, lui marque sa

décision de se retirer des affaires.

En décembre 1814, il signe un compromis avec son

cousin Étienne Crozier posant les bases dĺune association

prochaine. Cette société est conclue en décembre

1816.

En juin 1818, M. Perret étant mort, Germain

Mayet règle avec sa veuve le dernier bilan de la

liquidation.

Lĺacte de société avec Crozier

frères, préparé par le compromis de

décembre 1814, était loin dĺêtre équitable

en ce qui regarde Germain Mayet, bien quĺil apportât

80 000 francs sur les 100 000 du capital

social.

Cette société fut interrompue par sa mort

et la liquidation, poursuivie par son frère Jean-Marie

Fidèle, fut rendue pénible par le peu de bonne foi quĺy

apportèrent les frères Crozier. De là un

refroidissement complet avec cette branche de la famille, dont la

descendance existe encore à Lyon et qui sĺest trouvée

pendant quelque temps dans une situation

brillante.

Germain Mayet, fort intelligent en affaires, mais

toujours loyal, avait eu quelques années pécuniairement

fructueuses. Mais il avait mené la vie de garçon et de

voyageur.

Grand mangeur et fort buveur, il entama de bonne heure

le tempérament robuste quĺil possédait comme tous ses

frères et sťurs. Atteint à 52 ans dĺhydropisie, il

succomba après quelques mois de maladie, chez ses sťurs :

Marie, dite Mariette, Catherine et Jeannette, qui à ce moment

demeuraient ensemble rue de la

Déserte.

Mon père, tout jeune homme alors, avait pour cet

oncle une affection particulière. Il y avait certainement,

entre ces deux caractères, quelques points de ressemblance,

sauf lĺaustérité de mťurs, dont mon Père ne

sĺest jamais départi. Voyant son oncle perdu, il sĺemploya

à le ramener à la foi de sa jeunesse et il y arriva

facilement.

Germain Mayet était du reste de souche trop

chrétienne pour ne pas tenir à bien mourir ; il

reçut les derniers sacrements de la main de son frère

aîné, en édifiant et consolant tous ses

proches.

Il voulut aussi faire son testament, mais en laissant

toute sa fortune indivise entre ses frères et sťurs, ce qui

montre à quel point la bonne harmonie régnait dans

cette famille.

Elle tint à acquérir pour lui un terrain

concédé à perpétuité au

cimetière de Loyasse, dont nous possédons le titre. Sur

une simple dalle est gravée lĺinscription qui suit,

rédigée par son frère lĺecclésiastique

:

« Ici repose le corps de M. Germain

Mayet, négociant à Lyon, décédé le

9 juin 1819, âgé de 52

ans ;

« Bon, loyal et généreux, il a

couronné par une mort chrétienne une vie honorable,

hélas trop courte pour sa famille désolée et

pour ses nombreux amis.

« Priez pour

lui. »

La gestion de sa petite fortune était

dévolue à son frère Jean-Marie Fidèle,

qui fut ainsi chargé de suivre la liquidation de la maison

Crozier frères & Mayet. Un livre de comptes tenu par lui

relate les sommes encaissées et

réparties.

Mais il fallut en venir aux actes judiciaires pour

surmonter la mauvaise foi des frères Crozier (assignation,

mars 1820).

En novembre 1821 fut signée une convention

transformant le remboursement auquel ils étaient tenus en une

annuité.

En mars 1824, nouveau compromis réduisant cette

annuité de 2 000 francs à

600.

Enfin, en juillet 1824, un dernier traité, de

plus en plus onéreux pour la famille Mayet, est

néanmoins accepté par elle. On comprend bien son

éloignement de parents aussi peu

délicats.

Je tiens bien, mes enfants, à ne pas terminer ces

souvenirs sur la vie de cet oncle sans faire ressortir la

leçon qui en résulte. Sĺil avait suivi modestement les

traces de son frère, notre grand-père, sĺil avait

réglé sa conduite sur les sages traditions de ses

obscurs mais vertueux ancêtres, il aurait certainement fourni

une longue carrière et probablement fondé à son

tour une famille. Cĺest ainsi que, par une loi providentielle, le

défaut de conduite a stérilisé lĺun des rameaux

les plus vigoureux de notre vieille et bonne

souche.

Vénérable personne, devenue aveugle

à la suite dĺune maladie des yeux très douloureuse.

Douce et résignée, elle a passé les

dernières années de sa vie à prier et à

tricoter. Ma sťur Adèle et moi, nous étions pleins

dĺadmiration pour sa douceur angélique et la patience avec

laquelle elle supportait son

infirmité.

était née le jour de la fête de

sainte Barbe et avait reçu son nom au baptême, suivant

un usage ancien. Dans la famille, on ne lĺappelait du reste que

Mariette.

Restée fille, avec ses sťurs Catherine et

Jeannette, elle entoura de soins son frère Germain quand il

revint à Lyon brisé par la maladie. Bonne au fond, mais

dĺhumeur remuante et de caractère inégal, elle est

restée longtemps lĺâme agissante de la famille. Elle

sĺétait à peu près brouillée avec ma

grand-mère Mayet, à laquelle elle était bien

inférieure par lĺesprit et lĺéducation, il faut le

dire.

Elle était pleine de bonté pour ma sťur

Adèle et moi, tenait à nous avoir souvent chez elle

à Saint-Just et savait bien nous divertir. Aussi, nous

lĺaimions beaucoup.

Dans les dernières années de sa vie, ayant

perdu ses sťurs, elle était venue habiter place dĺAinay, pour

se rapprocher de son frère Jean-Baptiste dit

lĺAîné.

Cĺest là quĺelle mourut en 1846,

âgée de 85 ans, ayant ainsi survécu à tous

ses frères et sťurs.

Son testament, que jĺai conservé, témoigne

de son bon cťur : elle y mentionne tous les membres de la

famille qui lui ont survécu et laisse à chacun un

souvenir.

et dĺAnne Joséphine Stéphanie Robertine Menard de Chauglonne,

né à Lyon le 2 novembre 1798, décédé à Perpignan le 6 janvier 1870

Jĺhésite, mes chers enfants, à vous parler

de ce père, que jĺai tant aimé, tout en le redoutant ;

chez lequel jĺai tant admiré certaines qualités

éminentes, et contre lequel il mĺa fallu cependant combattre,

dans ses dernières années, pour ne pas laisser se

consommer entièrement la ruine de notre famille. Mais il

ressort de cette carrière de si hautes leçons que je ne

veux pas que vous en perdiez le profit.

Caractère si fortement trempé quĺil ne

sĺémouvait dĺaucune difficulté et se fiait tellement

à lui-même quĺil ne prenait jamais conseil de personne.

Les brillants succès commerciaux quĺil avait obtenus au

début ont été certainement cause de cette

disposition dĺesprit. Une seule personne avait sur lui de

lĺinfluence, ma chère mère, qui alliait tant de sens

à tant de douceur. À sa mort, il perdit le seul frein

qui pût lĺempêcher de se lancer sur la pente où il

a fait ensuite chute sur chute.

De mťurs irréprochables, dĺune

sobriété austère, il ne connut jamais aucun

plaisir. Il avait fait de bonnes études, uniquement

littéraires, nullement scientifiques, comme elles se faisaient

dans les lycées sous Napoléon Ier ; il en avait

conservé un style châtié et laconique. Enfant, il

fut mis dans un pensionnat dirigé, montée

Saint-Barthélemy à Lyon, par M. Reydelet, qui a

laissé un certain renom comme ayant contribué à

la renaissance des études après la

Révolution.

À lĺâge de 12 ans, il entra interne au

lycée de Lyon avec son frère Théodore. Je dirai

dans quelles conditions en relatant les héroïques efforts

de leur mère pour leur conserver le bienfait de lĺinstruction.

Dirigé par lĺabbé Poupard, vénérable

aumônier du lycée, avec lequel il entretint

correspondance pendant de longues années, il ne cessa jamais

dĺêtre chrétien pratiquant et très ferme

défenseur de sa foi. Il ne fit pas de philosophie pour arriver

plus tôt à aider sa famille et fut placé en 1817

dans la maison dĺépicerie et droguerie en gros dĺun

M. Colléta, où son énergie et sa vive

intelligence lui firent faire un rapide chemin. Jĺai dit plus haut

quels avaient été ses débuts comme

associé avec M. Ronzy, originaire de

Saint-Bonnet-le-Château, qui ne tarda pas à se retirer

dans son pays, se contentant de sa petite

fortune.

De 1820 à 1830, le commerce de transit des

produits du Midi a été en grande

prospérité à Lyon. Avec son activité et

son énergie, mon père en profita pour développer

sa maison, aidé successivement par trois

intéressés de valeur qui étaient entrés

chez lui simples employés : 1° M. Gaufre, fils dĺun

voiturier, qui, distingué par mon père, fit comme

voyageur la prospérité de la maison en fondant sa

clientèle dans le Nord-Est de la France et la Suisse ;

2° M. Bunod, natif dĺOrgelet (Jura), venu à Lyon

avec ses sabots, qui contribua au succès par son esprit

dĺordre minutieux ; 3° plus tard, M. Valette, neveu du

vieux M. Ronzy, qui continua lĺťuvre de M. Gaufre par ses

voyages. Mais déjà dans cette phase heureuse, mon

pauvre père montra cette générosité

absolument démesurée qui plus tard contribua à

compromettre sa fortune. Il fit une part réellement trop large

à ses aides, dont lĺavoir grandit, tandis que le sien ne se

développa que lentement au milieu de dépenses de

famille croissantes et dĺactes de libéralité souvent

excessifs. Quand ensuite il crut bien faire dĺimmobiliser toute sa

fortune en achetant la maison du port Neuville (quai Saint-Vincent,

26) et quĺil la géra dĺune façon si libérale

quĺelle nĺétait guère habitée que par des

parents ou des amis, il arriva que le commerce nĺeut à peu

près plus de fonds de roulement que ceux des

intéressés, qui firent de plus en plus la

loi.

Après 1848 vinrent les chemins de fer, qui

ruinèrent le commerce de transit de Lyon. À ce moment,

au lieu de conserver ses droits sur la succursale que M. Valette

avait fondée à Paris, il le laissa seul en jouir. Au

lieu de créer une maison dans le Midi pour continuer les

affaires sérieuses et effectives, il se lança dans les

spéculations les plus hasardeuses avec une

frénésie peu explicable de la part dĺun homme aussi

grave.

Dĺautre part, épris de sa maison, à

laquelle il attribuait une valeur exagérée, il

entreprit la transformation de ses vastes dépendances et y

engouffra le peu de capitaux liquides qui lui restaient. À

partir de 1853, une série de pertes graves résultant de

ses spéculations malheureuses acheva de miner son commerce. En

vain, pendant plusieurs années, je prolongeai mes efforts (en

qualité dĺemployé intéressé) pour

soutenir le crédit que lui valait son ancienne renommée

par les plus pénibles démarches. Je ne puis penser sans

effroi à la vie que je menais alors, toujours mĺattendant

à ce quĺune échéance nous acculât à

la suspension de payements, toujours luttant au moyen

dĺexpédients, par moments me berçant de la fausse

espérance quĺune heureuse opération nous sortirait de

lĺabîme. Enfin, en juillet 1857, la lutte devint impossible. En

face dĺune échéance que nous ne pûmes pas

franchir, mon pauvre père, ne pouvant supporter son

déshonneur, prit la triste et dangereuse détermination

de partir pour Paris, sans comprendre quĺil sĺexposait par là

aux plus graves conséquences.

Je dressai à la hâte le bilan et je

provoquai une réunion des créanciers, dans laquelle

notre cousin Didier exposa la situation et me proposa pour faire,

sous la surveillance de trois commissaires, une liquidation amiable,

moins onéreuse que celle judicaire. Le traité

établi à cet effet fut signé séance

tenante par le plus grand nombre des créanciers. Mais

pénibles et longs furent ensuite mes efforts pour y amener

plusieurs récalcitrants. Cependant, par ce fait, mon

père avait échappé au déshonneur de la

faillite.

Pour ne pas le laisser seul à Paris, ma sťur

Marthe, puis notre grand-tante Fanny Morizot lĺy

rejoignirent.

Toujours poursuivant ses rêves de

bénéfices spéculatifs, mon père pendant

deux ans prit encore là dĺimprudents engagements, tout en me

compromettant, malgré moi, dans une certaine mesure. Enfin,

réduit à lĺimpuissance, il se résignait à

chercher une situation subordonnée quelconque quand, à

la suite de négociations longues, je lui obtins dĺentrer comme

employé principal, chargé de la correspondance, dans la

maison Noilly, Prat & Cie de Marseille, en

mĺappuyant sur lĺancienne affection que M. Noilly lui avait

conservée. Il laissa à Paris ma sťur Marthe, que les

épreuves avaient mûrie au point de lui donner la

vocation religieuse ; elle était entrée chez les

Servantes du Saint Sacrement.

Il repassa par Lyon incognito et fut

prendre possession de son poste. Autant je lĺavais vu peu auparavant

à Paris abattu, déprimé, autant il nous parut

à ce moment redressé et plein dĺespoir. Il est certain

quĺalors ses facultés nĺétaient nullement

atténuées. Telle une statue antique, gisant sur le sol,

redevient imposante, quoique mutilée, lorsquĺelle est

replacée sur son socle. Notre tante, restée en

arrière quelques jours à Paris, passa seule par Lyon

pour aller le rejoindre et nous découvrit alors sa nouvelle

situation : mon père lĺavait épousée

!ů

Dans notre respect pour la mémoire de notre

mère, nous nĺadmettions pas, mes frères, mes sťurs et

moi, que personne pût prendre sa place. Nous nĺacceptâmes

pas sans peine ce mariage entre deux vieillards unissant leurs

infortunes. Plus tard cependant, nous reconnûmes que la

Providence lĺavait probablement voulu pour ne pas laisser mon

père dans lĺisolement.

Mais la situation assez obscure quĺil avait dans la

maison de M. Noilly ne pouvait suffire à son

activité. Il obtint de lui quĺil lui confiât la

direction des achats de vins et spiritueux en Languedoc et se

transporta à Sète. Là, sa gestion entreprenante

effraya M. Noilly, qui mĺécrivit : « Votre

père me fait peur.

Il me parle dĺappeler son fils

Valéry pour lĺaider. Jĺaime mieux leur faire ouvrir un

crédit chez mon banquier, sous votre caution, pour leur

permettre de fonder une petite maison qui leur permettra dĺutiliser

vos anciennes relations dans le

Nord. »

Jĺeus le tort dĺaccepter ces ouvertures, je donnai ma

caution. Jĺai fait là ma seconde grande faute. Le rachat

à prix élevé de la maison du port Neuville pour

améliorer la liquidation Mayet & Cie avait

été la première. Ces deux imprudences ont

pesé sur tout le reste de ma carrière. Je me persuadais

quĺaprès tant dĺépreuves, mon père était

revenu à des idées plus prudentes. Lui-même

lĺassurait. Je ne consentis cependant à donner cette caution

quĺà la condition quĺun relevé des écritures de

la maison, constituée sous le nom de mon frère

Valéry, me fût envoyé tous les mois. Une

première année donna un résultat très

bon, inespéré. Mais alors on prit un agent de vente

à Paris contre ma défense, on sĺaffranchit de mon

contrôle, et bientôt les mauvais crédits mirent

cette maison à deux doigts de sa perte. Toujours sous ma

caution, M. Noilly consentit à lui faire une avance qui

lui permit de ne pas sombrer immédiatement ; mais à la

condition que mon père en sortît. La famille

entière insistait pour quĺil se rapprochât de Lyon. Lui

au contraire voulut sĺéloigner de plus en plus et il se retira

à Perpignan, où il fut soigné, il faut le dire,

avec le plus grand dévouement par notre tante, jusquĺà

sa mort survenue le 6 janvier 1870. Nous dûmes, dans cette

dernière phase de son existence, subvenir à ses

besoins. Plusieurs fois, à grand-peine, jĺétais

allé le voir aussi loin. Je nĺeus pas cette consolation

à ses derniers moments ; mais il fut entouré par mes

frères Octave, Valéry et

Benjamin.

Voici copie de son testament, dont lĺoriginal est

resté au greffe du tribunal de Perpignan

:

« Je ne sais où je rendrai mon

âme à Dieu. Je tiens essentiellement à conserver

à ma bonne compagne et tante, qui a été mon aide

et mon soutien dans mes chagrins et tribulations, indépendance

et tranquillité, si je quitte ce monde avant elle. Je nĺai que

des créanciers, assez et trop, mes enfants le savent ! Jĺaurai

jusquĺà mon dernier souffle lĺamère affliction de

nĺavoir pu les satisfaire, suivant lĺardent désir qui nĺa

cessé de mĺanimer. Je nĺai donc de dispositions à

prendre que pour quelques meubles, le peu que je pourrai

laisser.

« Quĺà mon décès,

personne ne prétende à la moindre des choses dans notre

appartement. Tout ce quĺil contiendra devra être

considéré comme lĺentière

propriété de Fanny Morizot, qui, dans maintes

occasions, mĺa avancé des sommes résultant de ses

épargnes personnelles.